Wie Zufallstreffen Kunstgeschichte schrieben

Wie Zufallstreffen Kunstgeschichte schrieben

Emma Tenzler

London (Weltexpresso) - Plath und Hughes: Die Luft in der Cambridge Women’s Union war schwer von Alkohol, Jazz und Ambition. Trunken hervorgestammelte Gedichtzeilen durchdrangen die tanzende Menge aus halb taumelnden Jungen und Mädchen, die zwischen Drehungen und Jive nach den rechten Worten tasteten. Die 23-jährige Sylvia Plath hatte einen Essay zu schreiben (über Racine), Gedichte zu veröffentlichen (sie erwartete die Ablehnung Zweier vom New Yorker), und an ihrer Seite ein Date, das kaum weniger betrunken war als sie selbst.

Mitten im Tanz (mit ihrem Date) trat ein „großer, dunkler, kräftiger Junge“ auf sie zu, um sich vorzustellen. Ted Hughes, unzufrieden in London als Filmgutachter angestellt, konnte sich nicht von der Universität lösen, die er zwei Jahre zuvor verlassen hatte. Plath rezitierte ihm Verse aus seinem Gedicht Law in the Country of the Cats. Hughes zog sie in ein Nebenzimmer. Mehr Whisky, eine geöffnete Flasche, eine blutende Wange – und Sylvia Plath und Ted Hughes waren fortan untrennbar miteinander verbunden.

Ihre berüchtigte Ehe, geschlossen nur vier Monate nach jener Begegnung bei der Veröffentlichung von Hughes' St. Botolph’s Review im Februar 1956, brachte beiden eine Phase überragender Schaffenskraft. Diese wurde bald überschattet vom zunehmenden Leid Plaths, deren psychische Verfassung unter Hughes’ Untreue und Misshandlung zerbrach. Plath starb tragisch im Jahre 1963 – hatte ihren „Tod vom Leben“. Doch ihr Werk lebt fort, ebenso wie der Mythos ihrer ersten Begegnung mit Hughes in dieser betrunkenden, studentischen Nacht.

Die Kunst nährt sich vom Leben. Und die Geschichte der Kunst wird durch Zufallsbegegnungen geschrieben – wie zwei weitere Episoden aus der Literaturgeschichte mit weitaus glücklicherem Ausgang beweisen.

Kafka und Brod:

Der Hörsaal der Prager Karls-Universität roch nach Rauch und Geist. Der junge Jurastudent Franz Kafka eilte zu einem Vortrag über Arthur Schopenhauer, organisiert von der Deutschen Literarischen Gesellschaft. Max Brod, gleichfalls Jurastudent und angehender Schriftsteller, sprach über Philosophie und beantwortete die kritischen Fragen eines ernsten, scharfsichtigen jungen Mannes. Kafka und Brod begleiteten einander mehrmals zum Haus des Anderen, und wieder zurück – zu tief in ihr Gespräch versunken, um sich voneinander zu lösen, wie es die Legende will. Ob Legende oder Wahrheit: Die Begegnung am 23. Oktober 1902 legte den Grundstein für eine der fruchtbarsten und anrührendsten Freundschaften der Literaturgeschichte. Kafka schrieb, Brod bestärkte. Kafka zweifelte, Brod sandte seine Werke an die führenden Verlage des deutschen Sprachraums (meist vergebens). Kafka starb früh, und Brod brach das Versprechen, das ihm sein sterbender Freund abgerungen hatte: Er verbrannte dessen Texte nicht. Stattdessen widmete Brod sein Leben dem literarischen Nachlass Kafkas.

Auf einem der letzten Züge, die 1939 das von den Nazis besetzte Prag verließen, öffnete der jüdische Max Brod seinen Koffer zur Kontrolle. Der Beamte schaute verwundert des Bündels Papiere darin an– und ließ ihn passieren. Brod, seine Frau, und das literarische Werk eines der größten Schriftsteller der Geschichte rollten in die Sicherheit.

Woolf und Sackville-West:

Beim Dinner der Londoner Gesellschaft wurde Literatur über Champagner und Canapés diskutiert. Clive Bell – Schriftsteller, Kunsttheoretiker und Schwager Virginia Woolfs – hatte die intellektuelle Elite der Hauptstadt geladen. Unter ihnen: die berüchtigte Schriftstellerin und Journalistin Vita Sackville-West. „Sie schreibt fünfzehn Seiten am Tag… kennt jedermann. Aber könnte ich je sie kennen?“ schrieb Virginia Woolf am Morgen nach ihrer ersten Begegnung mit der „schönen, begabten, aristokratischen“ Sackville-West am 22. Dezember 1922 in ihr Tagebuch.

Sie sollte sie kennenlernen. Die liebevolle, schöpferische Beziehung, die folgte, brachte eine Fülle bezaubernder Liebesbriefe hervor, mehrere Bücher Sackville-Wests, veröffentlicht im Hogarth Press, dem Verlagshaus von Woolf und ihrem Ehemann, und schließlich den genre- und geschlechterübergreifenden Roman Orlando, den Woolf 1928 veröffentlichte. Die fiktive Biographie verewigte Sackville-West und ihr Geschlecht in dem, was Nigel Nicolson als „den längsten und charmantesten Liebesbrief der Literatur“ bezeichnete. Der Brief überdauerte die Liebe, die mit Virginia Woolfs Tod im Jahr 1941 ihr Ende fand.

Zeitlose Kunst entsteht aus zufälligen Begegnungen zwischen Menschen, die im Anderen Inspiration suchen – und sie (zum Guten oder zum Schlechten) finden. Das kreative Erbe von Kafka und Brod, von Woolf und Sackville-West, beweist, dass Offenheit für ungeplante Momente jenseits des durchstrukturierten Alltags ein Katalysator sein kann: für literarische Freundschaft, poetische Liebe – und große Kunst.

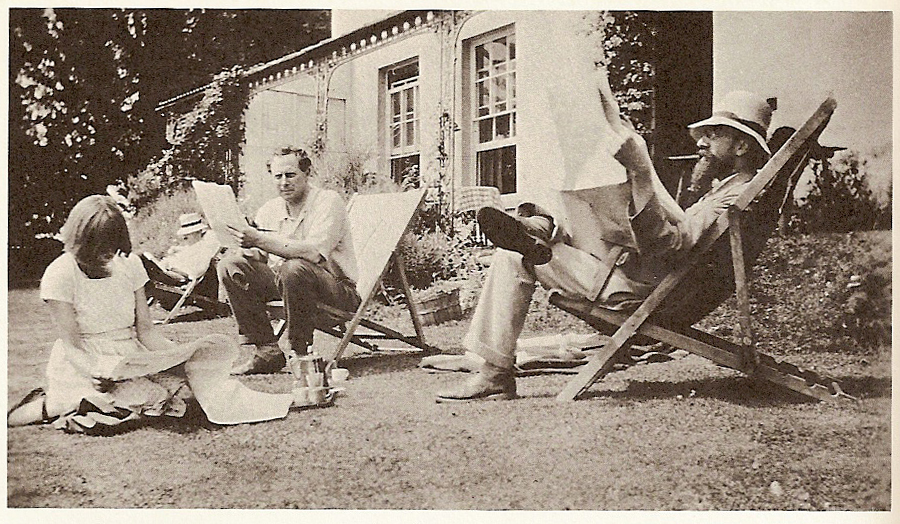

Foto:

Bloomsbury Group

©Wikipedia commons